„70 Jahre Luxemburger Abkommen zwischen Deutschland, Israel und der Jewish Claims Conference – Unerreichbar: Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“, eine Ausstellung des Bundesministeriums der Finanzen und der […]

WeiterlesenKategorie: Sonderausstellungen

„Oktober 1943“

Oktober 1943 – Das Schicksal der Juden aus Dänemark eine Ausstellung des dänischen Journalisten Simon Kratholm Ankjærgaard und dem deutschen Historiker Dr. Christian Schölzel. In der […]

Weiterlesen„Baustelle Prora – Die Pläne“

eine Werkausstellung des Dokumentationszentrums Prora, kuratiert von Katja Lucke und Christian Dinse mit erstmals veröffentlichten Dokumenten und Fotos in Kooperation mit dem Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv. Fotos […]

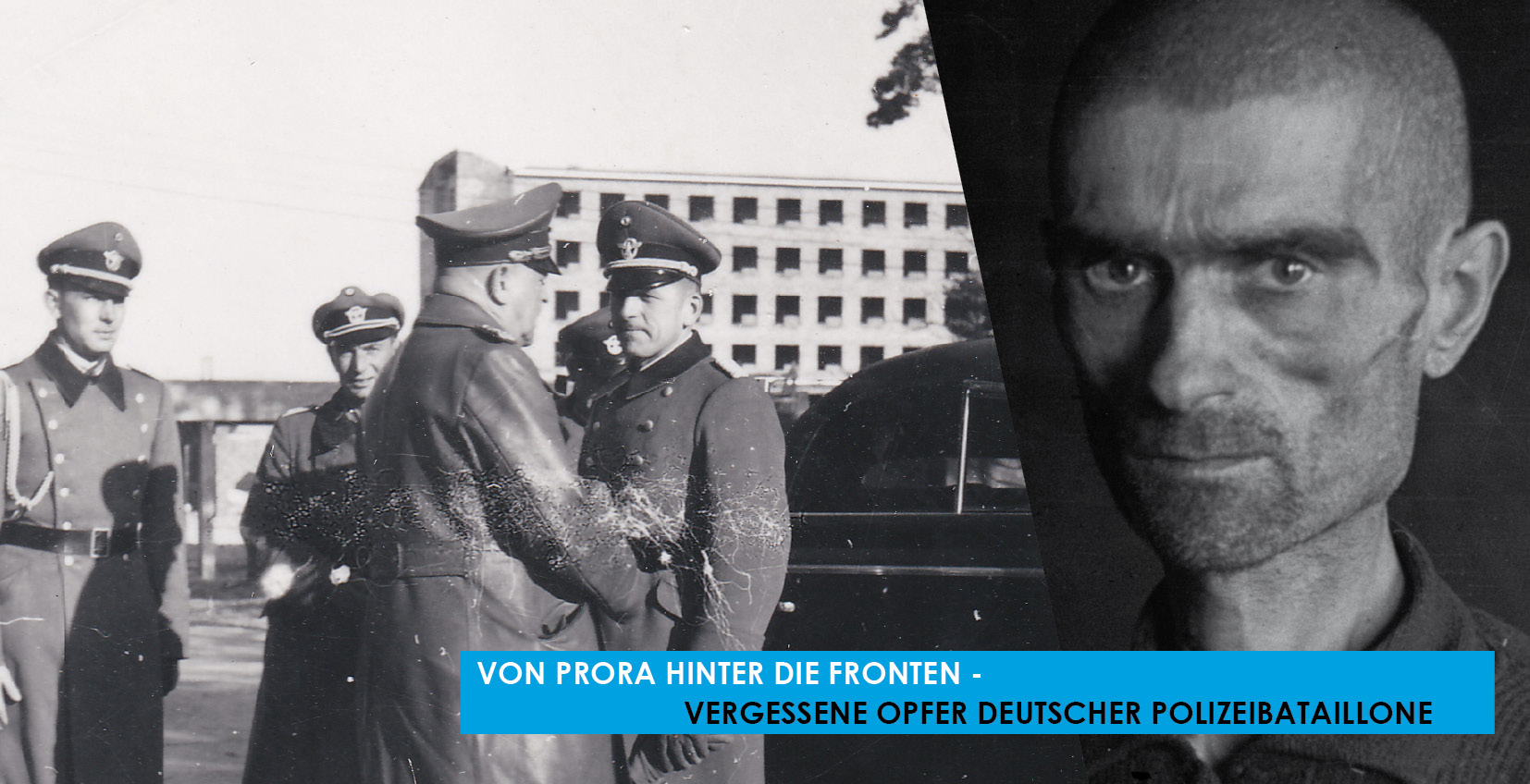

Weiterlesen„Von Prora hinter die Fronten…“

Seit Januar 2018 haben wir unsere Dauerausstellung erweitert um die Teilausstellung „Von Prora hinter die Fronten – Vergessene Opfer deutscher Polizeibataillone“. Mit einer Förderung durch […]

Weiterlesen